Ort und Zeit unbestimmt, veränderbar. Wenig Farben in jeder Stunde ... Lärm. Stille. Zwei Tage? Drei Tage? Nur einmal vierundzwanzig Stunden? Eine Stunde? Jahrhunderte? Jannis Ritsos

28.9.1983, Athen

Während eines unserer Interviews, fragte mich Ritsos eher beiläufig: “Übrigens, warum rauchst du nicht? ... Du ignorierst diese heilige Handlung, die ein Drittel, ja, ein Viertel des Lebens ausmacht? ... Kennst du nicht die Gier nach einer Zigarette nach dem Liebesakt? Wenn man das Streichholz anreißt und dabei die winzigen Funken schlagen und dann im flackernden Licht die Brüste der Frau und der Penis des Mannes sichtbar werden ...” Den Einwand – das Zimmer wäre bald vollgesmokt, man müsse aufstehen, das Fenster öffnen und würde sich, der Kälte wegen, nicht mehr aus dem Bett trauen – ließ er nicht gelten: “Du vergißt, daß liebende Körper gegen Kälte gefeit sind. Außerdem: Denk an den herrlichen Akt des Fensteröffnens, wenn der ganze Himmel mit all seinen Sternen ins Zimmer tritt. Denk auch an Lady Chatterley von Lawrence. Wie ihr Liebhaber während ihrer ersten gemeinsamen Nacht nach dem Beischlaf aufsteht, zum Fenster geht, es öffnet - und als er zum Bett zurückkommt, ist er schon wieder erregt. Das überwältigt Lady Chatterley, die nach seinem Penis greift und nun mit ihrer Hymne auf Gott, auf ihr Ein und Alles beginnt.”

Rauchen mache aber krank, versuchte ich dagegenzuhalten. Er zeigte auf die Zigarette zwischen seinen gelblichen Fingern und fuhr fort, ohne meinen Einwand zu beachten: “Oft ist es ja so, daß die Gedanken so schnell ablaufen, daß die Hand gar nicht mit dem Schreiben nachkommt. Erinnerungen, die sich beim Schreiben einstellen – Erlebnisse aus der Kindheit, verloren geglaubte Räume und Landschaften, alltägliche Ereignisse – kannst du gar nicht schreibend einholen ... Aber dann greifst du zur Zigarette, bläst den Rauch aus, immer schneller, hastiger, als wärst du eine große Lokomotive, deren Räder sich immer schneller drehen – so hast du durchs Rauchen den Eindruck, schneller zu werden, Gedanken und Schreiben in Einklang zu bringen.” Er nahm die flache Zigarettenschachtel in die Hand, drehte sie um, betrachtete sie.

“Oft meine ich, ein unbändiges Feuer lodere in mir. Dann habe ich, wenn ich den Rauch ausblase, das Gefühl, ich würde etwas Dampf ablassen, was mich sehr erleichtert.” Und sofort fiel ihm noch etwas ein: “Klingelt es an der Tür oder das Telefon läutet, wird dein Gedankengang unterbrochen. Eigentlich müßtest du neu ansetzen oder das Angefangene vernichten. Doch die Zigarrette wird zu einer Brücke, zu einer weißen Brücke vom unterbrochenen Gedanken zu einem neuen. Du stellst dir einfach vor, die Unterbrechung geschah nur, um eine neue Zigarette anzuzünden - ein Streichholz anzureißen, die Zigarette zum Mund zu führen.” Er öffnete die Schachtel mit den Papastratos-Zigaretten und bot mir eine an. Ich lehnte dankend ab und sagte, in diesem Augenblick wirklich verärgert über seine Argumentation, ich würde das Rauchen verbieten. Seine lakonische Antwort beendete unsere Zigaretten-Debatte: “Die Revolution gegen alle Verbote bedeutet wirkliche Freiheit.”

© Asteris Kutulas

******

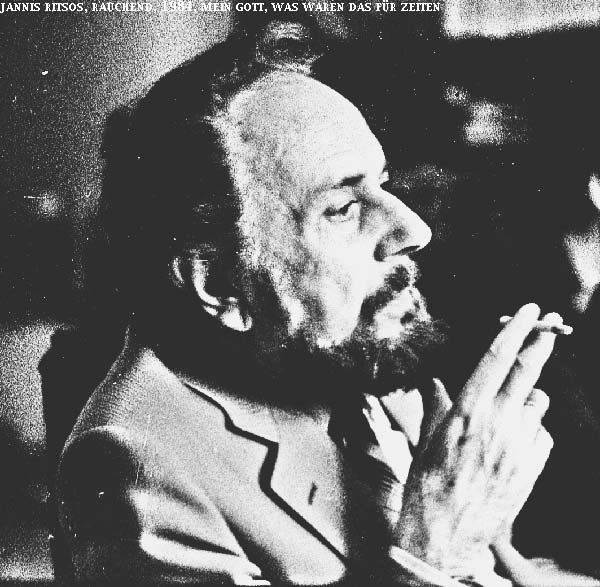

Das hier abgebildete Ritsos-Foto machte ich 1984 im Haus meines Freundes Peter Zacher in Dresden. Während dieses Dresden-Aufenthaltes machte ich auch folgendes Interview mit Mikis über seine Beziehung zu Jannis Ritsos:

Asteris Kutulas: Du hast mehrmals in Deinem Werk Texte von Jannis Ritsos als Grundlage für Kompositionen verwendet. Und es waren zumindest mit dem Epitaph und mit Romiossini für Dich und die neugriechische Kuturgeschichte sehr bedeutende Werke. Die Verquickung von Ritsos und Theodorakis war in gewisser Weise eine explosive Mischung ...

Mikis Theodorakis: Ja, das zeigt sich in folgender Geschichte: Als ich 1969 in der Verbannung, in Zatuna war, kam mich einen Nachts der Bezirkschef der Gendarmerie besuchen, um mich, als wären wir seit langem Vertraute zu fragen, ob ich einen Herrn Ritsos näher kenne. Damals, während der Junta, hatten wir in Athen einen Bürgermeister, der Ritsos hieß. Ich also: "Meinen Sie den Bürgermeister von Athen? Nein, ich kenne ihn nicht persönlich." Darauf der andere: "Den meine ich doch nicht. Es muß jemand anders sein, der irgendwas Besonderes ist, Wissenschaftler oder Schriftsteller, was weiß ich." Ich hakte nach: "Warum fragen Sie?" - "Weil bei uns ein streng geheimes Rundschreiben eingetroffen ist, in dem steht, daß wir verhindern sollen, daß irgend so ein Text dieses Herrn Ritsos hierher nach Zatuna, in deine Hände kommt. Welchen Text könnten die damit meinen?" wollte er wissen. "Ein Manifest oder einen politischen Aufruf?" - "Ach was," antwortete ich, "es wird sicher ein Gedicht sein, und wenn ja, dann aber eine Bombe von einem Gedicht." Kurz danach erhielt ich den Text.

Kutulas: Das ist vor allem auf die Symbolkraft des Romiossini-Zyklus in der Vor-Junta-Zeit zurückzuführen. Wie entstanden diese Lieder?

Theodorakis: 1962/63 hatte ich Besuch von einer Abordnung des Komitee "Frauen politischer Häftlinge". Damals waren noch etwa 5.000 Kommunisten in Haft. Die Frauen baten mich, sie auf besondere Art zu unterstützen: Ich sollte einige Lieder für die Gefangenen komponieren. Aus diesem Grund waren sie auch bei Ritsos gewesen. Er schlug ihnen Verschiedenes aus seinem Band "Prüfung" vor, woraus die Frauen "Griechentum" auswählten. Sie bekamen von Ritsos neun handschriftliche Auszüge, die sie mir dann brachten. Ich sah die Texte durch, und ich muß sagen, daß ich damals auf einer anderen musikalischen Wellenlänge war. Die Verse sprachen mich nicht sofort an. Außerdem ereignete sich in jener Zeit sehr viel ... 1963 wurde Grigoris Lambrakis umgebracht, dann kamen die Wahlen, 1965 der Aufstand der Jugend usw. Ich war Vorsitzender der Lambrakis-Jugendbewegung, Parlamentsabgeordneter der EDA, hatte viel zu tun. Ich erinnere mich, daß sich in der Wohnung die Papiere stapelten, darunter eine große Anzahl von Gedichten. Ritsos' Verse legte ich irgendwo hin, und mit der Zeit wurden sie unter anderen Papieren begraben. Die Zeit verging.

1966, im Januar, feierten wir wie immer das Epiphania-Fest. An diesem Tag wird das Kreuz ins Meer geworfen, am Tag der Taufe Christi. Es ist Brauch, daß sich die Menschen in den Häfen versammeln, und die Jugendlichen tauchen nach dem Kreuz. Wer es zu fassen bekommt, bringt es in die Kirche und erhält Geschenke. So wird das Wasser des Meeres geheiligt. Die Zeit um 1966 war stark geprägt von den Auswirkungen der Regierungspolitik, die vom König geduldet wurde. Er plante, die traditionelle Prozession, die an diesem heiligen Tag immer stattfand, im Türkenhafen durchführen zu lassen, wir dagegen, die demokratische gesinnten Kräfte, die Zentrumsunion und die EDA, fanden uns in Piräus ein. Ich als Abgeordneter aus Piräus. Es hatten sich ungefähr 50.000 Leute versammelt, Giorgos und Andreas Papandreou waren dort, die Führung der EDA, der Zentrumsunion und natürlich tausende Lambrakiden. Nach Beendigung der Prozession verließen zuerst die Anhänger der Zentrumsunion den Platz, und nach ihnen kamen wir, die Lambrakiden. Ich führte den Zug an. Vor dem Volkstheater, als die Zentrumsleute daran vorbei waren, isolierte uns die Polizei, griff die Lambrakiden an.

Mich attackierten sie auch, trotz meiner parlamentarischen Immunität. Ich wurde auf die Straße, in den Schlamm gestoßen, und die Polizei begann, mich mit Schlagstöcken zu traktieren. An diesem Tag wurden hunderte Leute mit Verwundungen ins Krankenhaus eingeliefert. Schließlich rettete mich ein Kamerad, der immer als Beschützer bei mir war. Er brachte mich nach Hause. Ich war blutverschmiert und schmutzig und wollte so nicht in die Küche, wo meine Familie gerade beim Essen saß. Deshalb ging ich ins Arbeitszimmer, um mich etwas zurechtzumachen, bevor ich mich an den Tisch setzen würde. Und wie ich da neben dem Klavier stand, entdeckte ich die Abschrift von Ritsos' Texten. Ich las:

"Diesen Bäumen genügt weniger Himmel nicht."

Das sprach mir aus dem Herzen. Nicht wegen der konkreten Begebenheit jenes Tages, sondern wegen der Wolken, die bald über uns aufziehen sollten und die ich vorausahnte. "Griechentum" ist ein Werk, das nicht über die Vergangenheit berichtet, sondern für die Zukunft geschaffen wurde, für das, was da kommen sollte. Ich erinnere mich: Spontan setzte ich mich ans Klavier und begann, die Musik zu schreiben, ein Lied nach dem anderen. Es war, als würde ich die Klänge aus den Versen herauslesen. Mein Sohn rief: "Papa, wir essen!". Ich antwortete: "Gleich! Ich komme." Und so, zwischen den Rufen der Kinder und denen meiner Frau, ich solle doch endlich essen kommen, komponierte ich binnen einer halben Stunde "Griechentum". Es hat damit wirklich eine besondere Bewandtnis. Man bedenke, daß diese Verse verloren gewesen wären, hätte sie nicht irgendeine unbekannte Hand genau in jenem Moment auf's Klavier gelegt. Nur so konnte ich dieses Werk schreiben, das die Menschen anfänglich irritierte. Als dann die Junta kam, wurde ihnen klar, warum "Griechentum" komponiert worden war.

Kutulas: Was würdest Du zusammenfassend als das Wesen Eurer künstlerischen Zusammenarbeit ansehen?

Theodorakis: Ich glaube, es sind bei Ritsos und mir die gemeinsamen Erlebnisse, gemeinsamen Grundlagen, gleichen Wurzeln, eine ähnliche Sensibilität, was sich mit zwei Worten benennen läßt: Menschenliebe und Griechenlandverehrung. Wir sind beide Menschenverehrer, sehen im Mittelpunkt unseres Lebens den Menschen, und andererseits sehen wir Griechenland als die natürliche Umwelt unserer Entwicklung. Der Griechenlandbegriff ist der aus der Zeit der Renaissance, er ist allerdings immer im Zusammenhang mit der Geografie des Landes zu verstehen, mit der Inselsituation, der Sonne, der Farbe Blau, mit den Traditionen, die von der Antike bis in die Gegenwart lebendig geblieben sind. „Griechenland“ ist in gewisser Weise über die Jahrtausende zu einem Synonym für Humanismus geworden. So verschmelzen diese beiden Begriffe miteinander: der des Humanismus und der der Griechenlandanbetung. Genau aus diesem Grund kreuzten sich Ritsos’ und meine parallel verlaufenden Wege. Ich entdeckte Ritsos’ Poesie in meiner Jugend, wie viele meiner Generation sie damals entdeckten. Er gehörte mit seinen Werken zu meinen Lehrern, zu den wenigen Vorbildern. Und ich bin sehr glücklich, daß ich nach so vielen Jahren in meiner 7. Sinfonie Ritsos’ Texte aus jener Zeit verwenden konnte, die meine Jugend prägten. Die Entfernungen zwischen uns und die parallel verlaufende Entwicklung waren für uns kein Hindernis, um nicht trotzdem aufgrund einer gemeinsamen Sensibilität verbunden sein zu können, und immer, wenn wir einander begegneten, hatte ich den Eindruck, daß unsere übereinstimmenden Gedanken, die sich im "Epitaph", in "Griechentum", den "Kleinen Liedern", den "Vierteln der Welt" und schließlich in der 7. Sinfonie finden, letztendlich einem einzigen Menschen gehören, der sich mit zwei Köpfen ausspricht. Der zweihäuptige Adler! So sehe ich die Verbindung zwischen Ritsos und mir.

© Asteris Kutulas

******

Quasi als Spiegelung dieselben Fragen an Jannis Ritsos gestellt:

Asteris Kutulas: 1936 schrieben Sie das Gedicht 'Epitaph'. Wie kam es dazu?

Jannis Ritsos: Ich sah damals in einer Zeitung ein Foto mit einer vor Trauer um ihren Sohn klagenden Mutter. Tassos Toussis war der Tote. Dieser junge Mann war beim Streik ermordet worden. Zufällig hat mir seine Schwester gerade vorgestern dieses Foto zugeschickt ... Sie hat später ein Buch über die Ereignisse in Thessaloniki und das Schicksal ihres Bruders publiziert. - Also, ich sah dieses Foto. Es wurde bereits am Todestag von Tassos Toussis im 'Rizospastis' veröffentlicht, am 9. Mai 1936. Ich las damals auch die Berichte über den ersten großen organisierten Arbeiteraufstand, der sich vom Tabakarbeiterstreik zum Generalstreik entwickelt hatte. Das wühlte mich dermaßen auf, daß ich sofort begann, den 'Epitaph' zu schreiben. Mit all den Erfahrungen, die ich seit meiner Kindheit gesammelt und mir bewahrt hatte: die Technik des fünfzehnsilbigen Verses, das Theater Kretas mit 'Erofili' und 'Erotokritos', die Dichtung von Solomos, vor allem sein ebenfalls in fünfzehnsilbigen Versen verfasstes Gedicht 'Die freien Belagerten'. All diese Dinge waren in mir verschüttet gewesen, und ich begriff selbst nicht, wie sie dann mit einem Schlag da waren, als hätten sie all die Jahre nur auf diesen Augenblick gewartet. Schon am nächsten Tag wurden die ersten zwei Gedichte im 'Rizospastis' abgedruckt. Den gesamten 'Epitaph' schrieb ich innerhalb von zwei Tagen, fast ohne zu essen und zu schlafen, oft musste ich dabei heulen, wie ein Klageweib aus Mani.

Das Buch erschien 1936 in einer Auflage von 10.000 Exemplaren. Das war in Griechenland noch keinem Dichter gelungen. Das Höchste waren bis dahin Auflagen von 500 bis 1.000 Exemplaren gewesen. Nicht einmal Palamas, der Patriarch der griechischen Dichtung, hatte die 1.000 überschreiten können! Ende Mai also wurde der 'Epitaph' veröffentlicht. Dann kamen der Juni, der Juli, dann der 4. August und die Metaxas-Diktatur. In der 'Volksbuchhandlung' der Partei gab es nur noch 250 Exemplare, die beschlagnahmt wurden. Es waren demnach innerhalb von zwei Monaten 9.750 Exemplare verkauft worden! Und die restlichen 250 wurden nun zusammen mit den Büchern von Marx, Lenin, Gorki, mit allem, was es damals in dieser Richtung gab, vor den Säulen des Zeustempels verbrannt. Das Buch wurde 1956 erneut aufgelegt, denn bis dahin hatte es noch immer auf dem Index der verbotenen Bücher gestanden. Die zweite Auflage erschien also nach genau zwanzig Jahren, zur gleichen Zeit wie die 'Mondscheinsonate'.

Kutulas: Der 'Epitaph', 1936 geschrieben, 1959 von Theodorakis vertont...

Ritsos: Ja, nachdem die zweite Auflage erschienen war. Wie ich bereits sagte, 1936 die erste und zwanzig Jahre später die zweite. Ich schickte Mikis, der damals in Paris war, meinen 'Epitaph'. 1959 war der Liedzyklus fertig.

Kutulas: Ist der Erfolg dieser 'Trauerklage' darum so groß, weil sich die Griechen mit dem Werk 1960 genauso wie 1967, 1974 und bis in die achtziger Jahre immer wieder identifizieren konnten?

Ritsos: Natürlich. Immer. Es war und ist noch immer so, als sei dieses Gedicht für alle noch folgenden Hinrichtungen - die von Belojannis, von Elektra und später von Lambrakis - eben erst geschrieben worden. Ein Beweis dafür, daß es seine Aktualität nie eingebüßt hat. Während der Zeit der Junta stand es, genauso wie während des Bürgerkriegs, erneut auf dem Index. Immer, wenn eine Diktatur an die Macht kam, wurde das Werk verboten. Die nächste Auflage durfte wieder erst nach fast zwanzig Jahren erscheinen, 1974. Bis 1983, also innerhalb von neun Jahren, gab es dann 33 Auflagen.

Kutulas: Wie erklären Sie das?

Ritsos: Der 'Epitaph' ist eine Identifikation des Dichters mit dem Volk, mit dessen Geschichte. Er drückt tiefe Anteilnahme aus, etwas wie ein gemeinsames Gefühl, das keiner nur individuellen Besonderheit entsprang, auch nicht einer nur individuellen Notwendigkeit, sondern einer Notwendigkeit, die sogar über Griechenlands Grenzen hinaus bestehen mochte. Denn einen vergleichbaren Erfolg hatte dieses Gedicht auch in der Sowjetunion, sogar im sowjetischen Armenien, in Bulgarien und anderswo.

Dabei hatte ich eine Übersetzung des 'Epitaph' zunächst nicht zugelassen. Ich brachte es nicht übers Herz, weil ich wußte, daß jede Übersetzung nicht ein Hundertstel von der Substanz dieses Gedichtes in eine andere Sprache hinüberretten kann. Nicht einmal bei der italienischen Übersetzung, die Pontani schließlich gemacht hat und die übrigens ausgezeichnet ist, ist das gelungen. Weil die Musikalität des Werks, die Tanzbarkeit, die Anschaulichkeit, die Bilder, die ich aufgrund meines Wissens um die Vergangenheit wie auch um die jüngste Geschichte Griechenlands fand, tatsächlich nicht übertragen werden können. Aus diesen Gründen vermochte der 'Epitaph' übrigens das demotische Lied zu erneuern: Die Arbeiter mit den Schirmmützen hatten Eingang in den Text eines Volksliedes gefunden. Das hatte es noch nie zuvor gegeben. Die Volkshelden, die man bis dahin im Lied pries, sahen anders aus. Plötzlich waren die Helden die Arbeiter selbst, die Proletarier mit ihrer Arbeitskleidung, ihrem Benehmen, mit dem, was sie aßen, mit allem, was zu ihrem Leben gehört.

Kutulas: Welche Rolle spielte dabei Theodorakis’ Vertonung?

Ritsos: Eine gewaltige. Vorher kauften die Leute eben das Buch, jeder las es bei sich zuhause. Aber erst durch die musikalische Vertonung fand das Werk seine eigentliche Bestimmung, weil man es nun gemeinsam hören konnte. Es gab da auch eine gewisse Vorgeschichte ... Während der Metaxas-Diktatur, um ein konkretes Beispiel zu nennen, heirateten ein Genosse und eine Genossin, beide also Mitglieder der KP, und zur Feier des Tages wurde der 'Epitaph' gelesen ... Die Polizei machte eine Razzia, und sie wurden verhaftet! Der 'Epitaph' wurde oft vorgetragen, wie auch die 'Briefe an die Front' und die 'Briefe von der Front', die der 'Rizospastis' in Folge veröffentlicht hatte, noch bevor sie im Band 'Pyramiden' erschienen, denn ich hatte sie ja vor dem Erscheinen meines ersten Bandes, 'Traktor', geschrieben. Dadurch erlangten diese Gedichte eine gewisse allgemeine Bedeutung, auch schon der hohen Auflagen wegen.

Nachdem das Werk dann aber durch Theodorakis vertont worden war, suchten die Menschen nicht mehr nur das Gedicht, sie nahmen es nicht mehr nur optisch wahr, sondern mittels der Musik drang es über das Gehör in ihr Innerstes; es diktierte ihren Puls, gelangte in ihren Blutkreislauf, um ihrem Herzschlag endlich diesen zugleich hörbaren wie sichtbaren Rhythmus zu geben, ja dieser Rhythmus beherrschte all ihre Sinne; also, wie ich in meinem Vorwort zum 'Epitaph' später schrieb, das Lied erreichte die Menschen, wenn sie am Tisch saßen, wenn sie im Bett lagen, wenn sie sich liebten, wenn sie tranken, aßen, tanzten, feierten, sich vergnügten. Und die Verse blieben ihnen im Ohr. Sie vermischten sich mit dem Wein, dem Brot. All das wurde eins. Die Verse wurden eine Art Nahrung für die Empfindung, die Seele, den Geist. Für all das im selben Augenblick.

Anfangs hatte ich natürlich große Bedenken gehabt: Diese heilige Liturgie, diese Klage, diese Hymne der Arbeiterklasse soll dort erklingen, wo Zoten gerissen wurden, wo man aß und nicht gerade zimperlich miteinander umging?! Dieses heilige Werk in solch einem Umfeld? Aber ich war im Unrecht gewesen! Gerade dort mußte das Gedicht die Menschen finden! Und dort fand es sie auch! Dort gab es sich hin, bot sich an, und die Menschen gaben sich ihrerseits dem mit der Musik verschmolzenen Gedicht hin. Sie packten das Gedicht! Sie fraßen es.

Kutulas: Sie haben, wenn ich das richtig überblicke, erst Jahrzehnte später wieder den Dekapentasillabos, den fünfzehnsilbigen Vers, verwendet, nämlich 1968 bzw. 1970, als Sie '18 kleine Lieder der bitteren Heimat' schrieben. Also wieder in einer für Griechenland kritischen Zeit. War das von Ausschlag für diese spezielle Form der Gedichte? Seit 1967 herrschte in Griechenland eine Junta...

Ritsos: Ich war damals im Lager Partheni auf Leros und hatte Blut im Harn und furchtbare Nierenschmerzen. Ich wurde dort in den Militärhospitälern untersucht, die Diagnose lautete: Krebs. Ich wollte das Lager nicht verlassen, sollte aber zur Behandlung in ein Spezialkrankenhaus nach Athen gebracht werden. Ich weigerte mich und sagte: "Nein, wenn es so ist, dann laßt mich frei. Sonst will ich nicht." Aber meine Kameraden redeten auf mich ein: "Du mußt untersucht werden. Das ist eine ernste Sache. Fahr nach Athen." Ich kam also nach Athen ins Krankenhaus, wo ich 44 Tage blieb. Anschließend brachte man mich wieder ins Lager.

Nach meiner Rückkehr traf ich dort einen Verbannten, der aus einem Gefängnis gekommen war, wo auch Theodorakis gefangengehalten wurde. Der sagte zu mir: "Mikis will unbedingt Texte von dir haben: schlicht, knapp, Texte, die die gesamte gegenwärtige Situation widerspiegeln, ein Widerstandsgedicht, aber einfach, so etwas wie den Epitaph". Ich schrieb noch am selben Tag 16 von den 18 Liedern. Die letzten zwei verfaßte ich später, als ich in Karlovassi auf Samos unter Hausarrest gestellt wurde. Allerdings wußte ich nicht, wie ich sie Theodorakis schicken sollte, als ich sie fertig hatte. Und nicht nur das. Ich hatte die Gedichte auf ein hauchdünnes Papier geschrieben und in einem Koffer versteckt, als man mich aus dem Lager abtransportierte, und dieses Papier geriet dann in Vergessenheit ... Eines Tages, während der Zeit des Hausarrests, kramte meine Tochter Eri, ein kleines neugieriges Mädchen, in meinen Sachen. Sie durchwühlte all meine Papiere, meine Korrespondenzen, die ich eigentlich nicht hätte führen dürfen. "Vater", rief sie, "was sind denn das für Gedichte?" Und sie brachte mir die 16, inzwischen verloren geglaubten Texte. An diesem Tag schrieb ich dann die letzten beiden Gedichte. Dann übertrug ich alle in einen winzigen Block und wartete auf eine passende Gelegenheit, Mikis die Texte zu schicken.

Damals wurde in England ein Schriftstellerkongreß vorbereitet, an dem u.a. auch Pablo Neruda teilnehmen sollte, sowie Autoren aus vielen anderen Ländern. Auch ich war eingeladen worden, als Vertreter der griechischen Autoren. Man hatte eine Erklärung abgegeben, die besagte, daß Ritsos, wenn er frei ist, kommen solle. Der damalige Innenminister und Vizepräsident, Herr Pattakos, schickte an das Präsidium des Kongresses ein Antwortschreiben, in dem es hieß, Herr Ritsos sei frei und könne, wenn er wolle, reisen, wohin es ihm beliebt. Ich erhielt daraufhin sofort einen Anruf auf Samos, wo ich ja immer noch unter Hausarrest stand und niemanden empfangen durfte. - Ein Imker hatte es gewagt, mich zu besuchen und mir einen Topf Honig zu bringen, woraufhin er vorgeladen und zusammengeschlagen wurde. - Also, ich treffe schließlich in Athen ein, und es kommt zu jener berühmten Diskussion mit Pattakos, der anschließend erneut ein Schreiben aufsetzte, in dem er darauf hinwies, daß Herr Ritsos es ablehne, zu seinen Kollegen zu reisen und es vorziehe, seine antidiktatorische, kommunistische Propaganda fortzusetzen. 'Es ist bedauerlich, daß ein Mann, der solches Ansehen genießt, es ablehnt, am Kongreß teilzunehmen, um sich weiterhin lieber mit diesen privaten Angelegenheiten zu beschäftigen.' Dieses Schreiben besitze ich noch immer, jemand hat es später für mich aus dem Polizeipräsidium herausgeholt. In Athen hatte ich aber wenigstens die Gelegenheit, den Notizblock zu hinterlegen. Er wurde dann Mirto, Theodorakis' Frau, gebracht. Sie nahm ihn mit nach Frankreich, wo sich Mikis aufhielt, der inzwischen frei war. So kamen die Gedichte zu ihm, und alles andere wißt ihr ja ... Wie er zu Konzerten fuhr, hinter dem Steuer saß und die Musik komponierte. Innerhalb kürzester Zeit war der Zyklus '18 kleine Lieder der bitteren Heimat' fertig vertont.

© Asteris Kutulas

Interview mit Jannis Zaruchis

Interview mit Manos Katrakis

Interview mit Elli Alexiou

Interview mit Nikiforos Vrettakos

Zu Jannis Ritsos

Aus den Tagebüchern eines Germanisten